日本の水道水の水質基準では、遊離残留塩素の量を0.1mg/L以上と規定しています。

この塩素濃度について、ちまたではその量が多く健康被害につながるのではないか、いやはや適正か?という議論があるようです。

今回は、この日本の水道における塩素濃度について深堀してみたいと思います。

塩素添加の目的

浄水場では、川やダムなどから取水した水を浄化したあと、最後に塩素を適度な濃度となるまで添加して、水道水としてみなさんの家庭に配水しています。

これはなぜなのでしょうか??

その理由を知るには、少し時代をさかのぼってみると理解しやすいかもしれません。

時代は1892年。

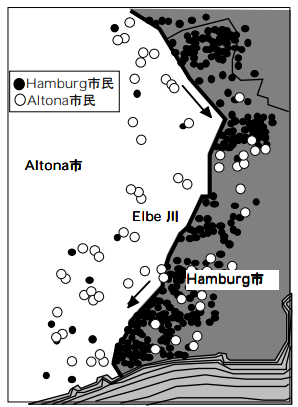

いまから約120年前、当時のドイツではコレラという感染症の大流行が起こりました。そのドイツの都市に、アルトナという都市とハンブルグという都市があり、それぞれ「同じ水源の水」を別々の水処理方法で水道水を作り、市民に配水していました。

アルトナでは、砂の層にゆっくり水を流すことで汚れを除去する「緩速ろ過」という浄水方法が採用されていました。一方、ハンブルグでは緩速ろ過ではない別の水道が使われていました。

そしてこの2つの都市にも当時コレラの大流行が襲うわけですが、ハンブルグでは9000人もの市民が亡くなってしまうという大被害となってしまった一方、アルトナではほとんどの住民が亡くなることなく、わずかに亡くなった方はハンブルグに通勤していた市民であることがわかりました。この原因を調査したところ、緩速ろ過のコレラに対する有効性が証明されました。

つまり水系感染症であるコレラに対して、適切な浄水方法を選択し適用することによって、その感染症を抑えることができることが明らかになったのでした。

このように、水に起因する病気や感染症の原因となる細菌などの病原体を殺菌する方法として、日本では戦後、塩素消毒を取り入れ、安全安心な水道の確立に寄与することになります。

この考え方は現在でも変わっておらず、塩素は安全安心な水道のためになくてはならないものとなっています。

塩素以外の消毒方法は

塩素以外には先の例に緩速ろ過をあげたように、これも含めて他に有効な消毒方法はないのでしょうか。

まずは上記の緩速ろ過です。こちらは消毒方法というよりは、水の浄化方法の1つで、現在も採用例は少ないものの、比較的小規模な浄水場などで採用されている浄水方法となります。この緩速ろ過は感染症以外に非常に優秀な浄水方法ですので、この解説はまた別の機会に紹介したいと思います。なお、この緩速ろ過の浄水方法で作った水に対しても塩素を加えることが同様に必要とされています。

次に、塩素以外の消毒・殺菌方法として、紫外線という光をつかった消毒方法があります。こちらは水道よりも産業用として利用されていることが多く、塩素殺菌を嫌う鑑賞魚の水の浄化での殺菌や、その他の例としては宿泊施設でスリッパや櫛を消毒するために使用されていたりします。

紫外線殺菌は、紫外線ランプとその周囲に水を流す透明の管の2つによって主に構成されていて、十分な量の紫外線を配管を通過する水に照射することで殺菌効果が得られます。よって、紫外線を発生させる紫外線ランプが切れてしまうと、当然殺菌効果はなくなりますし、水の管の内面が汚れていて紫外線の照射が妨げられてもその効果が落ちてしまいます。

また、紫外線殺菌装置が設置された直後は機能していても、数年、数十年後と安定的に適切な運用をするためには適切なメンテナンスが必要であって、突発的な故障に対しすぐに気づき対応することは難しいとされています。また、紫外線殺菌は紫外線が当たっている間だけの効果であり、装置の下流側で何らかの汚染源があったとしても紫外線による殺菌効果は及びません。これは「効果の残留性」という表現をします。

一方、塩素殺菌は塩素添加をしたあと、塩素が揮発したり分解してしまうまでは、効果が持続し、その効果の持続は塩素濃度の確認によって簡単に確認できるため、水の殺菌方法として安心とされる理由の1つとなっています。

その他の殺菌方法としては、オゾンという物質も殺菌効果があります。オゾンは日本の水道では殺菌と言うより、その強力な酸化力によって、水についた”色”の分解だったり、水に付着した”臭い”の分解目的で使用されることが多いのですが、同時に水の中の細菌類を死滅させる効果があります。

一方、オゾン添加では、水中の臭素イオンを酸化し、臭素酸と言われる物資を生成することがわかっていますが、この臭素酸は発がん性物質とされ、水道の水質基準の項目で含有量が規制されている物質です。

臭素酸を発生させないようにするには、原因となる臭素イオンが水に含まれていない必要がありますが、臭素イオンの分析上の検出限界(0.1mg/L)以下の含有量しか含まれていなくても、オゾンで処理された水から水質基準(0.01mg/L)以上の臭素酸が発生することがあり、やっかいな存在です。

塩素もオゾン同様、強力な酸化剤として知られてはいるものの、オゾンよりはその酸化力は強くないため、臭素イオンを臭素酸に変える効果は限定的であることが確認されています。加えて、オゾンはそのあまりにも強い酸化力が反応容器、配管やチューブなどの劣化を強力に進めてしまうため、特殊な素材の容器や配管を使用する必要があります。

以上、塩素、紫外線、オゾンが水処理業界で知られている消毒方法となりますが、塩素が最も手ごろで、確実に、安定的に消毒する方法として日本では戦後から長い間採用されています。

最適な塩素の添加量は?

日本の水道の水質基準では、「各家庭の蛇口から得られる水道水において0.1mg/L以上の塩素が検出されること」、と規定されています。下限の規定(0.1mg/L)はあっても上限が規定されていないために、多すぎても問題ないからたくさん入れすぎているのではないか、とも一部で心配されています。

確かに、昔は東京や大阪のような都会の水は臭くて飲めないとか、言われることがあったようです。

この水の臭いの原因はいくつかあるものの、当時は塩素臭も原因の1つでした。

塩素臭は、実は揮発した塩素ガスの臭いではなく、塩素が水の中の有機物と反応した副生成物の臭いとなります。とはいえ、塩素が多いから匂うのは間違いないことで、当然、水道関係者は住民からの苦情もあり、過去からこの水の臭さを低減する方法を模索し続けて、今に至ります。

その1つとして、殺菌効果を残しつつ塩素くさくならない塩素量として、0.3-0.5mg/L程度が実際の水道水の塩素量となるよう、添加されています。塩素は様々な物質と反応し、消費分解されやすいので、浄水場では0.8mg/Lなど少し高めに添加して、各家庭に届くころに0.3-0.5mg/Lを達成するようにコントロールされているのです。

引き続き、水道の塩素臭は一部の臭いに敏感な方々からは引き続き、気になるという声は上がるものの大多数の日本人が気になる、という状況ではなくなってきているかなと思います。

なお、水道水よりももっと塩素くさい水として、みなさんが思い浮かべるのが、プールやスーパー銭湯の浴槽の水だと思います。その感覚はまさに正確であって、水道水よりも塩素濃度を高く設定してあり、日本だと0.8mg/L~1.2mg/L程度ではないかなと思います。

海外の水道における規定は??

日本の水道では、塩素の水質基準は0.1mg/Lのところ、実際は0.3-0.5mg/L程度に落ち着くよう調整されているという状況を確認しましたが、海外はどうなのでしょうか。

世界的に人々の健康のために活動している機関であるWHO(世界保健機構)は、飲料水の水質について、ガイドライン値を定めて公開してあります。これは、一定濃度を超えると人体に対して有毒な水質項目について、長期間(数十年以上)、毎日飲み続けても問題ない量(濃度)を各水質項目ごとに、調査し設定してあります。

世界の国々は、このWHOの飲料水水質ガイドラインを参考に、国々の諸事情も考えながら、その国々で水道や飲料水の水質を設定しています。

このWHOガイドラインにおいて、塩素は5.0mg/Lをガイドライン値として設定されています。これは日本の実質の目標値(0.3-0.5mg/L程度)の10倍以上となります。

また、アメリカはどうかとみてみると、アメリカの環境省が公開している飲料水基準では、4.0mg/L以下と規定されています。また、同じ環境省の表流水浄水系に対する運用基準では、「配水池から配水される水の塩素濃度が、0.2mg/L以下となる状態が24時間で4時間以上とならないように」と日本同様の下限基準が規定されています。

ヨーロッパはと調べてみると、EUが「人間の消費活動のための水質基準」を設けており、EUの飲料水水質基準では塩素の規定は見つけることができませんでした。

一方、EU所属各国の基準を見てみると、ドイツは環境省が塩素に関する基準を定めていて、「通常は0.1~0.3mg/Lの間で運用し、最大でも1.2mg/Lまでとする」という規定となっています。

フランスについては、公衆衛生法典という文書で水道水の衛生安全についてまとめていますが、塩素に関する具体的な規定はされていません。一方、フランス厚生省・保健省による残留塩素に関して、テロなどの特別な状況下ではという前提で、貯水槽出口で0.3mg/L以上、配水管網全体で0.1mg/L以上(日本の各家庭の蛇口からの水の規定と同じ内容)にするべきという通達が出されています。一方、フランスの環境省が出しているガイドラインでは、「一般的に受け入れられる実務上の塩素濃度は0.1~0.5mg/Lとされている」、という表現となっており、法律的な定めは無いものの、実態は日本とほぼ変わらない内容となっています

一方、オーストラリアでは、WHOガイドライン値と同じ、上限規定5.0mg/Lが設けられている以外の水質規定はありません。

以上、世界の主要国について塩素に関する規定やガイドラインの記述を確認してみましたが、日本よりも高い規定となっているか同等程度の規定となっており、日本の塩素についての基準や実際の添加目標は適正な値として設定されているのではないかなと思います。

0.3mg/Lの添加量ってどのくらい?

0.3mg/Lという目標で塩素を添加しているということは数字上で理解できましたが、実際、感覚的にどのくらいの量なのでしょうか。

ご家庭で一般的に使用される塩素系の漂白剤である、キッチンハイターや洗濯用のハイターで考えてみます。浄水場などで使用される業務用の液体塩素剤の濃度が12%溶液のところ、キッチンハイターや洗濯用のハイターは6%溶液を採用しています。

今回は、この家庭用の6%溶液で考えます。

自宅にある少し大きめのバケツに、10L分の水を汲んだ状態を想像してみてください。大きなバケツだと、半分くらい。小さめのバケツだと満タン位でしょうか。

この水で衣類や何かの容器とかを消毒したり、シミを落としたりする際、10Lの水には塩素剤をキャップ1,2杯程度は入れるかなと思います。

でも、水道水の塩素濃度はもっと少なく、もっと少量の塩素剤で消毒されています。

どのくらいかというと、水10Lならスポイトで2滴です。

たったの2滴で3mg/L程度の塩素濃度となり、細菌類を十分に死滅させることができます。

この塩素濃度を高いと思いますか?

わたしは、この程度の添加量の塩素が、日本全体を感染症などから守ってくれていると考えると、妥当なラインではないかなと思います。

それでも気になるなら、浄水器を

水道水の中の塩素というよりは、塩素添加によって発生した副生成物が、人の健康にもたらす負の影響が大きいです。たとえば、30年ほど前に問題となったトリハロメタンなどの塩素化合物です。発がん性が認めれれており、トリハロメタンも水道の水質基準で規定されている項目です。

ただ、やはり塩素を添加している以上、基準値以内とはいえ一定量含まれていますので、気になる方もいらっしゃるでしょう。そんな方は、浄水器をお使いいただけるとよいかなと思います。

浄水器もいろんな種類がありますが、基本的な性能に大きく違いはありません。

最近だと、大きく2種類あり、中空糸膜浄水器タイプと、活性炭ろ過タイプです。どちらも一定量ろ過を行うと徐々に性能が落ちるので、定期的に交換する必要があります。

トリハロメタンのような塩素化合物も、塩素そのものも除去できます。その他農薬成分なども取れるものがあり、詳細は浄水器のカタログなどをご確認ください

最後に

日本の水道の塩素は、水道としての安全安心な部分を担保しながら、必要最低限の量を確保しつつ添加されている状況がお判りいただけたかなと思います。

日本の水道のすごい部分として、漏水率の低さが挙げられますが、水質も世界に誇れる高品質の水質なので安心してお使いいただいて問題ないと思います。

今後も、水道の情報など定期的にアップしていきますので、よろしくお願いいたします。