― 掘削リスクからコストまで “まるっと” 俯瞰ー

日本の浄水量の 15 % は地下水(日本水道協会 2024)。

熊本市・昭島市のように “蛇口 100 % 地下水” の都市もある一方、調査段階で断念する自治体も少なくありません。

本稿では、地下水を水道水源に採用するときの要点を 5 つの章だてで整理します。

水量と水質──地下水が“当たり”になる条件

| 観点 | クリア条件 | 検討フェーズ |

|---|---|---|

| 水量 | 井戸 1 本あたり 80 L/min 以上* | 掘削後の揚水試験 |

| 水質 | 鉄・マンガン・塩分・ヒ素が基準内 or 処理コスト許容 | 掘削後の水質試験 |

| 長期安定 | 地盤沈下・塩水化リスクが小 | 計画段階 |

水量・水質ともに最終的には「掘ってみないとわからない」 が、地下水開発の最大リスク。

地下のしくみ図解で学ぶ

そもそも地下水は地下のどこにたまっているのでしょう。私たちが日常使っている水が地下のどこからやってくるのか、想像したことはありますか?

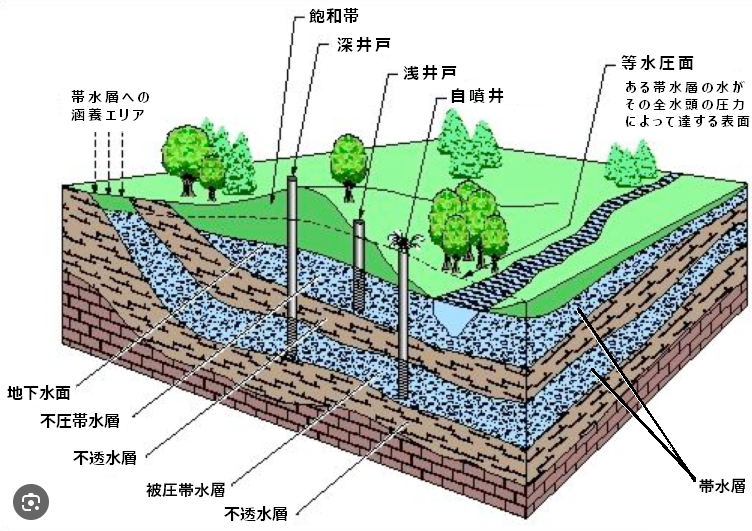

地下水の置かれている状況について、図1に示しました。

図1 地下の地層と帯水層の構造

地下水を理解するポイント!

- 帯水層=礫・砂がスポンジ状に水を蓄える層

- 不透水層=粘土・岩盤で水を通さない

- 不透水層 上部 の水=不圧地下水(浅井戸) → 地表の状態が水質に影響しやすい

- 不透水層 下部 の水=被圧地下水(深井戸) → 水質良好となりやすい

井戸掘削:探査→掘削→揚水試験→水質試験→判定

井戸掘削における探査と踏査

井戸掘削にあたり、掘削位置決めは、井戸掘削上の重要なファクターとなります。位置の決定には、以下の2つの観点から総合的に勘案して決定されるのが一般的です。

- 水理地質(地下水の流れや分布を専門とする地質学)の専門家による対象地域の踏査結果

- 物理探査の専門家による探査の結果から想定される地下構造データの詳細な観点

探査の流れ

- 既存井戸データ/地質図収集

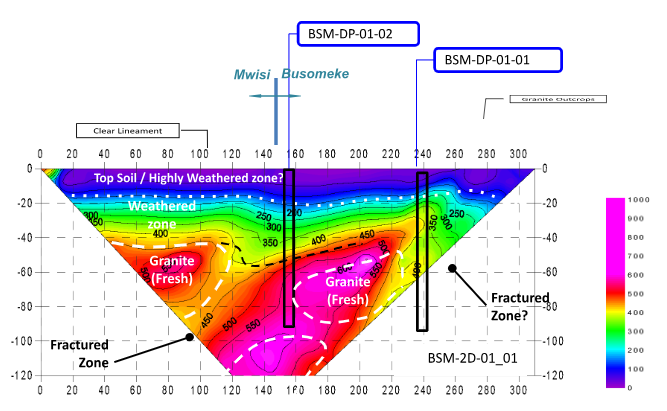

- 電気探査(2D 比抵抗等)で帯水層範囲を推定

- 水理地質専門家が踏査*し掘削点を絞り込み(約 1 か月)

*電気探査の前後どちらでも現地踏査は必要に応じて実施します。

*地下水の流れや分布を専門とする地質学の専門家

探査技術(電気探査)について

- 垂直探査:最も一般的に利用される方法で、測定点1点の垂直方向の解析をします(垂直方向の線データを取得)

- 二次元比抵抗探査:複数の点の垂直探査を直線的に並べて同時に測定することで、地下情報を面的にとらえる、より高度な探査手法です

井戸掘削実施、位置決定のプロセス

地下の状況を複数の断面情報としてデータ取得することにより、以下の情報を総合的に判断して井戸掘削のぜひ、掘削位置を決定します:

- 地下の帯水層の分布範囲

- 深度方向の帯水層の厚み

- 不透水層と帯水層の位置関係

- 水理地質専門家による地表踏査の結果

- 周辺地域の過去の井戸掘削データ

このような科学的かつ総合的なアプローチにより、水量や水質の面で最適な井戸位置が選定されます。

この結果に基づき、井戸掘削の実施判断、掘削位置を決定し、井戸を掘削します。

揚水試験と合否基準

| No. | 水量 (L/min)* | 判定 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 1 | 0 | 失敗 | — |

| 2 | 1-15 | 失敗 | — |

| 3 | 15-80 | 条件付合格 | ハンドポンプ |

| 4 | 80 以上 | 合格 | 水中ポンプ+上水道 |

※ 水量閾値は案件規模・内容・地下水開発難易度を考慮し決定

※揚水試験は、予備揚水試験、段階揚水試験、連続揚水試験、回復試験の一連の試験を実施します。

水質試験と水質基準、水処理

| 項目 | 水質基準 | 混入リスク | 水処理方法 | 処理難易度/コスト |

|---|---|---|---|---|

| 鉄・マンガン | 鉄:0.3mg/L以下 マンガン:0.05mg/L | 高い | ばっ気/塩素添加による酸化→ろ過除去 生物処理による除去 | 比較的簡単/ 処理方法による |

| ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 特定の地域では高い | 鉄との共沈法(生物処理) | 鉄が一定量含まれていれば/比較的安価 |

| フッ素 | 0.8mg/L | 日本ではまずない | 特定微量元素を用いた処理 | 高価 |

| 窒素系物質 | NO3+NO2: 10mg/L NO2: 0.04mg/L* | 地域による | 生物処理 | 条件により難しいこともある/濃度による |

*亜硝酸性窒素(NO2)は、法定基準ではなく、自主管理目標として設定されています

井戸掘削は最後は博打?その不確実性をどう見るか

上記の通り、井戸掘削にあたっては、様々な観点で調査し決定した位置で、井戸を掘削するのですが、最終的に成功井が得られるかどうかは、どうしても神頼みとなります。

井戸掘削における失敗のリスクを軽減するために、周辺での井戸掘削データの解析(既存資料調査)や、周辺の地形・地質状況を踏まえた周辺地域の地表踏査に、電気探査などいろんなデータを積み上げて総合的に判断した結果であっても、最後の最後には、掘ってみないと地下の様子は最後まで分からないからです。

また、掘削後、水量面では基準クリアでも、水質検査の結果、その井戸は使用できないという判断をせざるを得ない場合もあります。

一度に100本の井戸を掘削し、80本、90本の成功井を得ることを目標とするような大型プロジェクトであれば、1本の失敗井が出たとしても、その情報を次の掘削に反映し、さらに確実性を引き上げるような措置ができます。

一方、1本の井戸だけを掘削するような業務では、どうしても最後は神頼みとなってしまう側面があり、お客様にはその点を理解いただく必要があります。

井戸の構造について

浅井戸の構造

皆さんが井戸に対して抱くイメージは、お城の庭に掘られた井戸に、毎朝木桶を落として、カラカラとロープを引っ張りながら水をくみ上げるような、ある程度の幅があり、上からのぞけば水面が見えるような井戸ではないでしょうか。

このイメージは、ほぼ浅井戸の構造に相当します。主な特徴は以下の通りです:

- 間口は1m~2m程度

- 開放型の井戸で、必要に応じて蓋をして使用

- 上から覗くと水面が見える

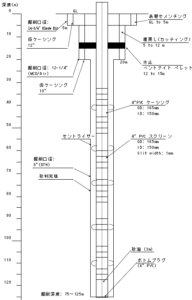

深井戸の構造

一方、深井戸は全く異なる構造を持っています。掘削後には、以下の一連の工程で井戸を仕上げます:

- ケーシングの挿入:

- 井戸の掘削穴の壁面の土砂崩壊を防ぐために、即座に塩化ビニル樹脂製のパイプ(ケーシング)を井戸に挿入

- パイプには通常の壁面のものと、スリットが開いたタイプ(スクリーンパイプ)の2種類を組み合わせて使用

- スクリーンパイプは帯水層部分に設置し、地下水を取り入れる役割を果たす

- 砂利充填:

- ケーシングと井戸壁面の間に砂利を充填

- これにより細かい砂などが井戸内に流入するのを防ぎ、地下水のろ過効果も得られる

- 遮水処理:

- 地表面からの汚水の流入を防ぐため、充填した砂利の上部に粘土やセメントを流し込む

- この処理により表層からの汚染物質の侵入を防止

- 井戸上部の保護:

- 井戸の上部はコンクリートと鋼製の蓋で覆い、第三者が誤って井戸内部を汚染することのないよう保護

深井戸は、このようにケーシングパイプを挿入するその構造から、「管井戸」や「チューブウェル(tube well)」と表現されることもあります。

構造の違いと水質への影響

浅井戸と深井戸の構造の違いは、水質の保全にも大きく影響します。深井戸の密閉された構造は、表層からの汚染物質の混入を防ぎ、より安全な水質を確保するのに役立っています。このことは特に水道水源として利用する場合に重要な要素となります。

一方、深井戸は掘削後に、井戸の掘削穴の壁面の土砂の崩壊を防ぐために、即座に塩化ビニル樹脂製のパイプ(ケーシング)を井戸に挿入し、井戸の壁面の損壊を防ぐ構造となっています。パイプはその壁面が通常のものと、スリットが開いたタイプのパイプと2種類を組み合わせて、帯水層から水を取り入れることができるようになっています。このパイプとスクリーンパイプのことをケーシングと呼びますが、そのケーシングと井戸壁面の間に砂利を充填します。さらには、地表面からの汚水の流入を防ぐように、充填した砂利の上部では粘土やセメントを流し込みます。その上で、井戸の上部は、コンクリートと鋼製の蓋をして、第3者が誤って、井戸内部を汚染したりすることのないよう保護を行います。

深井戸は、掘削後にケーシングパイプを挿入するその構造から、”管井戸”や”チューブウェル(tube well)”と表現されることもあります。

掘削後に井戸上部の保護が完了した状態

井戸の概略掘削コスト

井戸の掘削にはそれなりの金額がかかります。

浅井戸と深井戸でもコストは変わりますが、ここでは①深井戸の掘削と、②その掘削位置を決めるための探査のコストの一例を紹介します。

条件によっても金額は変わりますし、深井戸の掘削金額は15年ほど前の海外でのコストを日本円に換算しているので、実際の日本での掘削コストとは変わってくると思いますが、あくまでも金額感として参考としてご覧ください。

井戸掘削コストの一例(掘削深度100m)

■ 探査費用:約300万円

- 既存資料調査、地表踏査、探査・解析・報告書

■ 井戸掘削費:約300万円

- 掘削機械の搬入・撤去:約100万円

- 掘削工(100m):約200万円

■ ポンプ・付帯設備:約500万円~

- 水中ポンプ、配管、制御盤、ポンプ室建設 など

◎ 合計:1,100万円~

深井戸の探査業務

過去に、地下の4断面を調査し、井戸の掘削場所を決めるための探査を行いました。その時の費用では、既存資料調査、地表踏査、探査・解析・報告書作成までで、300万円ほどでした。

深井戸の掘削費

掘削費用に含まれるのは、以下のような費用になります

①掘削機械の搬入費、撤去費:100万円

②井戸掘削費:200万円

- 掘削費(掘削深度により異なります)

- 井戸検層(掘削後にケーシングパイプとスクリーンの位置を決めるための調査)

- ケーシング設置費

- 砂利や粘土の充填費

- 井戸洗浄と揚水試験

- 水質試験

- 井戸上部の保護工

- 井戸掘削報告書

費用感としては、以下のような感じとなります。なお、この井戸掘削費には、成功井を得られた後の水中ポンプの設置や、ポンプ後の配管や制御盤などの設置費用は含まれておりません。

ポンプ・付帯設備

井戸掘削後、給水規模に合わせた水中ポンプを設置し、その制御盤、配管(ポンプ室内)を布設し、制御盤と水中ポンプ部をポンプ室を建設して覆うとすると、最低限でもさらに500万円は必要となるでしょう。

地下水利用の留意点

地下水開発が完了し、深井戸の給水施設建設後は、水質がそのままで水道品質に収まるような井戸なら、基本的に井戸のくみ上げのための電気代と少しの消毒用の薬剤、定期的なポンプの整備費用のみで運用が可能なため、ランニングコストが圧倒的に安い給水施設となります。

建設費用はそれなりにかかりますが、その後、長期間(50年~100年)使用可能であれば、1年あたりに均すとかなり低予算の給水施設になります。

一方、どのようなタイプの給水施設でも同じですが、さまざまなリスクがあることを踏まえた適切な維持管理が求められます。例えば、地下水給水施設には以下のようなリスクが存在します。

- 水質が将来的に変化するリスク(塩水化、鉄分・マンガンなどの混入)

- 地下水くみ上げ過剰による、地盤沈下を引き起こす可能性

- 地震による地下構造の変化に伴う、地下水の枯渇や流路変化のリスク

- 上部の機械設備の故障:ポンプや制御機器のトラブル、定期的なメンテナンスの必要性

ただし、これらのリスクはどのようなタイプの給水施設を建設したとしても、それぞれに特有のリスクが存在します。以上に留意して、適切な運用を行っていくことが肝要となります。

まとめ

今回は、給水施設の建設に際して、地下水を水源とする場合の留意点や井戸の構造、建設方法からコストまでをご紹介しました。一部、専門的すぎる部分は説明を割愛している部分がありますが、おおむね井戸建設の全体像をとらえることができる記事なったのではないかと思います。

もし、さらにこの分はどうなっているの?とかここについて、もう少し詳しく教えてほしいというご意見がありましたら、お問い合わせからメッセージをいただけますと早めに対応いたします。