日本ではあまり知られていない水処理技術の1つに「上向流粗ろ過」という処理方法があります。英語名でUpflow Roughing Filterと称するこの技術は、薬品や電気不要で濁質やTOCなどの有機成分を低減する非常に優れた水処理技術です。

今回は、この「上向流粗ろ過」の概要について紹介したいと思います。

技術の誕生とその後の経緯

上向流粗ろ過という水処理技術の誕生は古く、1980年のブラジルのサンパウロ大学の修士学生の研究で取り上げられたのが最初です。その研究では上向流、下向流、砂や砂利を組み合わせた研究がなされました。また、その後1996年には、スイスの水科学分野の技術者が、「Surface Water Treatment by Roughing Filters」という書籍で粗ろ過処理についてまとめました。

日本ではあまり知られていないこの上向流粗ろ過ですが、砂によるろ過の緩速ろ過浄水法と組み合わせて、海外の水道技術としてそれなりに採用例があります。

上向流粗ろ過の浄化システム

上向流粗ろ過の浄化構造は非常にシンプルです。

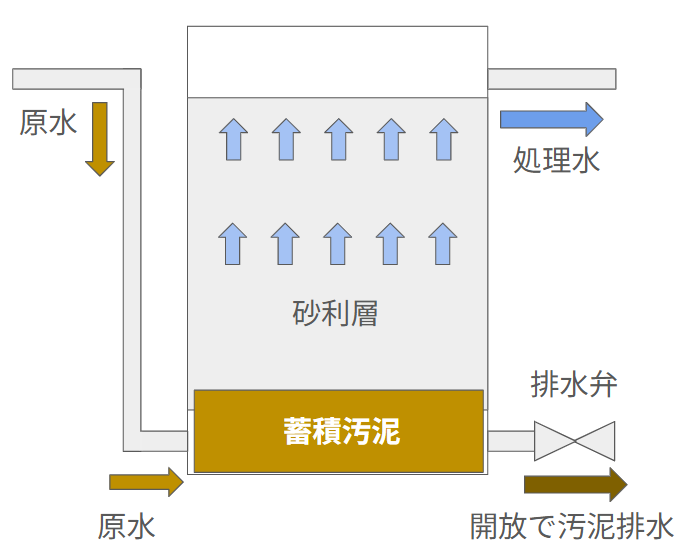

砂利を充填したろ過槽を用意し、下から上向きにろ過したい原水を通過させると、その原水に含まれる濁質の一定割合が砂利層下部に捕捉されます。捕捉された濁質は、砂利層の下部に徐々に蓄積します。この際、凝集剤やpH調整剤、塩素なども含めた薬品添加は不要です。

粗ろ過槽の下部に蓄積する汚泥は、越流しないよう定期的に排出する必要があります。定期的に、粗ろ過槽の下部に設けた排水弁を開放することで、排水の流れによって、蓄積した汚泥が排出されることとなります。

これを構造図で示したものが図2となります。

砂利の粒径と濁質の細かさから、物理的な”ろ過”として濁質が除去されていないことは明らかです。普通沈殿的効果と、砂利が、傾斜板沈殿池のように傾斜板的な役割となり沈殿効果が拡大しているのも除去メカニズムの1つとなっていると考えられます。

この上向流粗ろ過は、多段式の処理を行うことでより大きな効果を発揮するため、2段、3段での配置とされることが多いです。

排水弁の開放周期は、濁質の流入量によって異なりますが、現場ごとに数日~数週間、数カ月ごとに設定した間隔で定期的に排泥弁開放を実施することで排泥することができ、この操作が基本的な運転管理となります。弁動作を自動弁とすることで、薬品不要で、電動弁用のわずかな電気でほったらかし濁度低減が図れることとなります。

具体的な上向流粗ろ過導入の効果については、次節でご紹介します。

上向流粗ろ過導入の効果

上向流粗ろ過では、以下のような水処理効果があります

- 濁質の除去

- 有機物の分解除去

- 窒素分の除去

特に濁質(水質項目としては濁度)の除去効果が大きく、その除去割合は、濁度やその他の水質、水量の変化などの影響を受け変化しますが、1段で40%~80%程度の除去が望めます。肌感覚では、安定時期は60%~80%の除去効果であり、雨天時の濁水流入時など水質が大きく変化した場合に、除去率が40%程度まで下がる場合もある、という印象です。

この除去効率を高めるために、複数の上向流粗ろ過処理を直列に配置した多段処理を行うことにより、濁質の除去効率をさらに高めることができ、濁度10程度の原水であれば最終的に1以下まで下げることも可能です。これを薬品を使用せず、電気もつかわず達成することが可能*です。

一方、台風や土砂災害レベルの高濁度原水流入時には、さすがに濁質の大幅な越流となってしまうため、事前に原水の大幅な悪化が予想されるような場合には、一時的に1,2日間原水取水を停止し、原水の水質がある程度回復してから上向流粗ろ過の処理を再開させる運用が望ましいと考えます。

有機物や窒素分は、この上向流粗ろ過の処理が安定してくると、内部に微生物が繁茂し、個々の活動が行われるようになり、その結果として有機分(水質項目ではTOCやBOD)や、窒素分(水質項目ではNH4, NO2, NO3, T-N)の減少がみられることがあります。

* 排泥用の電動弁の操作に、数W~数10Wの電気を使用するケースもあります。一方、現在弊社では、12Vの電動ボール弁を電池で定期的に開閉制御可能なコントロール装置(Valconシリーズ)を開発しました。

上向流粗ろ過導入のメリット・デメリット

上向流粗ろ過導入による効果は上記の通りですが、この技術を導入することによるメリットデメリットは以下の通りです

上向流粗ろ過導入のメリット

- 薬品・電気不要で濁度除去効果がある

- 取水部に設置することで、清澄な濁度処理水を浄水施設に送水可能

- 除去した汚泥には薬品が含まれないため、除去した泥水をそのまま河川に戻すことができ、汚泥処理費が不要

- 設備構造は、水槽・砂利・配管・弁とシンプルな構造であり、老朽化で壊れにくく数10年にわたる長期間の利用が可能

- 設備更新、補修費に関して従来の処理方法と比較し、圧倒的に低コストであり、ランニングコストがタダ同然

- 既存の浄水施設の種類を問わず、処理前段に導入することで、濁質除去により浄水コストを簡単に抑えることが可能

上向流粗ろ過導入のデメリット

- なし(正直思いつきませんでした)

上向流粗ろ過の導入インパクト

上向流粗ろ過は、上記のように非常に優れた水処理技術ですが、この技術単独で水道として給水可能な水を造水することはできません。

現在、日本で最も普及している浄水技術は、「急速ろ過法」です。その他の主要な浄水方法としては、「緩速ろ過法」、「膜ろ過法」があります。

この節では、これら3つの主要浄水法と上向流粗ろ過の組み合わせについて、粗ろ過と組み合わせることによる「主要な変化」とどのような「コストインパクト」が生じるのかを表1にまとめました。

このようにいずれの主要浄水法と組み合わせてもコストインパクトが生まれますが、現在主流の浄水法である急速ろ過との組み合わせが最もコストインパクトが出ると思われます。

さらに、これらのコストインパクトは、上向流粗ろ過の導入以外の追加コストを必要とせず、期待できるインパクトとなります。

表1 主要浄水法と上向流粗ろ過の組み合わせによる主要な変化

| 主要な変化 | コストインパクト | |

| 上向流粗ろ過+急速ろ過 | 急速ろ過で使用する凝集剤添加量が大幅減 | ◎ 凝集剤の薬品代 沈殿汚泥の産廃処理代 薬品・汚泥関連機器の更新費 |

| 上向流粗ろ過+緩速ろ過 | 砂かき作業の大幅な減少 目詰まり防止 | 〇 砂かき作業人件費 目詰まり対応人件費 |

| 上向流粗ろ過+膜ろ過 | 膜逆洗、薬品洗浄回数の減少 | 〇 膜洗浄回数減による造水量増大 薬品洗浄回数の減少 膜寿命の長期化 |

上向流粗ろ過の導入事例

日本ではあまり知られていない上向流粗ろ過ですが、わずかながら導入事例があります。

| 導入場所、個所数 | 浄水方法 | 給水規模 | |

| 地域水道支援センター | 岡山県津山市、数か所 | 上向流粗ろ過+緩速ろ過 | 40人、80人 |

| おおいたの水と生活を守る会 | 大分県全域、数十カ所 | 上向流粗ろ過+緩速ろ過 | ~100人 |

| 前社(筆者担当) | ①石川県珠洲市 ②千葉県富津市 | ①上向流粗ろ過+緩速ろ過 ②上向流粗ろ過+緩速ろ過+MF膜ろ過 | ①15人 ②30人 |

あとがき

今回は、上向流粗ろ過という水処理法について紹介させていただきました。

薬品も電気も使用せず、水槽に砂利を充填しただけのシンプルな構造で濁質除去が可能なうえ、設置費もその後の維持管理費も従来の濁質除去を目的とする浄水法と比べて圧倒的に安価なとても優れた浄水法です。

まだまだ日本では知られていない浄水法ですが、今後、まずは地方水道からその導入に向けた営業を行っていきたいと思います。