東京都水道局の震災に向けた取り組みについて、前回の記事でご紹介しました。

将来的に起こりうる首都直下地震に対して、多方面からの検討を行い必要な対応対策をすべからく実施されている状況です。一方、それでも本当に首都直下地震が発生した場合、何らかの破損や給水障害が起こりえます。

今回は、そんな事態となったときのことについて、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。

最大の支援者は、被災者でもあるということ

首都直下地震が発生。

その瞬間、首都圏3,000万人が一斉に被災者となります。

それは、自宅や職場などが破損する一次被災者はもちろんのこと、電気やガス、水道が止まり普段の生活が送れなくなるという二次被災者も含めると、首都圏に居住する人々はほぼ被災者となります。

二次被災者の中には、幼児やお年寄りのいる家族では家族を支えるためにいつも通り出社できない人々がいるのは当然で、そのような人に緊急事態だからと「支援者としての立場」を求められても、緊急事態だからこそどうしても応えられないケースが発生することは仕方がないと言えるでしょう。

通常なら1日で終わる復旧作業も、このように人手が通常通り集まらない状況下では、2日、3日とかかってしまうことは仕方がない事かと思います。

首都直下地震において、被災者を支援するのために活動する最も多い支援者は、自宅に戻ると悲惨な現実が待っている被災者であることをまずは理解する必要があります。

道路は「通れない」「渋滞する」「燃料がない」

首都直下地震のような震度6弱以上の地震が発生すると、自動的に都内の道路は「第一次交通規制」となります。詳細な内容は、警察庁のHPの記載(リンク)を確認いただきたいのですが、この記事に関係する部分を抽出すると、

- 環状7号線の外から内側には車両が入れなくなります。

- 環状7号線の内側では規制対象外車両以外の一般車両の通行が禁止されます

- 主要な幹線道路7本が、「緊急自動車専用道路」として、医療関連車両および建設重機及びその運搬車両しか通れなくなります。

この「第一次交通規制」のあと、ある段階から規制は「第二次交通規制」に切り替わります。この時の規制内容また、許容される内容は以下の通りです。

- 環状7号線の外から内側には、許可された車以外、車両が入れなくなります。

- 主要な幹線道路7本は、「緊急交通路」として、医療関連車両および建設重機及びその運搬車両しか通れなくなります。

- 環状7号線の内側では、緊急交通路以外の一般道路では、一般車両の通行が許されるようになります

「許可された車両」というのは、災害が起きる前から目的を明示して事前に許可を受けた車両のことであって、申請すればだれでも通れるようになるわけではありません。

とはいえ、災害が発生した際に、インフラ復旧にかかわるすべての車両が事前に許可を取得しているかと言えば、まったくそんなことはないでしょう。インフラ復旧には、直接の建設会社はもちろんですが、復旧用の資材を取り扱っている商社、その資材を運搬する輸送会社、作業用機械をレンタルする会社に、燃料を供給するガソリンスタンドなど、多岐にわたります。

そのような車両が移動がなかなか難しいとなれば、インフラの復興もなかなか進まないということになります。

このような道路事情が原因で、災害復旧活動がさらに遅延することも想定しておくことが必要です。

想定通り進まない災害復旧

通常時でも、突発的に故障した設備の復旧には、「材料調達」や「各方面の手配」などの段取りを含めて、修理完了までに数週間から2,3カ月かかります。

これが、首都直下地震後の災害復旧となると、この修理のスピードが通常よりも早くなることはほとんどなく、むしろ、「人手不足」、「連絡がつかない」、「大渋滞による物資輸送の遅れ」などの要因により、通常の2,3倍かそれ以上の時間が復旧までにかかる可能性があることは当然想定しておくべきことでしょう。

下水道被害による水道が使えない問題

東京都水道局の努力によって、水道機能は可能な限り震災に耐えたとしても、別要因により結果的に水道が使えないことも考えられます。

埼玉県八潮市での下水道管の破損に伴う道路陥没事故の報道では、周辺住民に水道の使用を控えるよう促されているというニュースを目にした方もいらっしゃると思います。

過去にも、下水道が原因で水道が使えなくなる事例は度々発生しています。

例えば、2019年の東日本を襲った大雨の影響では、長野市では下水処理場の「クリーンピア千曲」が、地下の制御盤を含めた電気設備が浸水によって機能不全状態となり、数カ月にわたり長野市民は水道の使用を控えなければならない状況となりました。

またその頃、東京では武蔵小杉のタワマンで、マンション地下の浸水被害により水道やエレベーターが使えくなった事例は、新たな都市型災害として、人々に驚きのニュースとして伝えられました。

首都圏直下地震では、地震により下水処理場の機能が失われたり、地盤の液状化現象によるマンホールの隆起が原因で下水道の機能が失われ、その結果、水道も使えなくなる可能性があるのです。

災害時給水ステーションの存在

東京都で災害によって水道が使えなくなった時、都民のために東京都水道局では、「災害時給水ステーション」を都内各地に配備しています。その名の通り、災害時に水に困った都民に水を配る場所となっています。

この「災害時給水ステーション」は、Webの「東京都防災マップ」やスマホの「東京都水道局」のアプリから、身近な「災害時給水ステーション」を探すことができるようになっています。

さて、この「災害時給水ステーション」は、

- 23区内に104か所(669,280 m³)

- 23区外に108か所(388,380 m³)*一部東京都水道局による整備ではないものも含む

が配備されており、合計1,057,660 m³もの水が確保されています。

これらの災害時給水ステーションには、浄水場などの専用施設(1日あたり1万 m³以上の供給能力)を除くと、いわゆる防災用の給水に特化した災害時給水ステーションとしては、1か所あたり、1500 m³もしくは100 m³の水槽が設置されています。

例えば、筆者の居住する豊島区では、以下のようになります。

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 区民人口(2024) | 289,000 人 |

| 必要水量(20 L/人/日として*) | 5,800 m³ /日 |

| ステーション貯水 | 2か所で、1,600 m³(1500 m³+100 m³) |

| 不足 | 4,200 m³ |

*水道の耐震化計画等策定指針_厚生労働省(2015.6)p.21表3

なんと、豊島区内の災害時給水ステーションは1日ともたずに枯れてしまうという計算になります。

一方、お隣の板橋区は、浄水場や専用の給水所も整備されていることもあり、板橋区としての確保水量は57,100 m³もあります。

都内も特に都心部は、自家用車を持たない世帯がほとんどのため、どうしても自宅近くの給水ステーションに徒歩で給水に行かざるをえず、そこが万が一空になるとどうしようもないということになってしまいます。

空になったステーションには給水車が補給をすることになっているけれど

給水車は、水がなくなった災害用給水ステーションに給水すると災害計画で記されています。

一般的な4t 給水車は、1回に約4.0 m³の水を運べますが、仮に豊島区の1,600 m³の水槽への補給には、延べ400台もの給水車が必要となります。

しかし、全国にある給水車の数は1300台程度。

首都直下地震後に、大部分の給水車が都内に集まったとして、400台程度でしょう。となると、その給水車で豊島区の2か所の災害時給水ステーションをいっぱいにするのが精いっぱい、という状態です。

また、前述の通り、道路は大渋滞に、ガソリン不足、さらには400台もの給水車を走らせる人が確保できるかどうかなどを考えると、一度空になった災害時給水ステーションで再び給水サービスを受けることができるかは未知数です。

(1か所の給水ステーションに400台の給水車が列をなして、水を補給するなんてあり得るでしょうか?)

給水車支援の優先順位(東京都水道局の震災等応急対策計画による)

給水車が優先的に水を配水する順番は、以下のように定められています(事業概要(2024年度)第3章 第2震災対策等p.79 )

| 優先度 | 行き先 | 目的 |

|---|---|---|

| 1 | 基幹病院、政府中枢 | 生命維持、政府機能維持 |

| 2 | 給水ステーション | 一般市民への給水維持 |

| 3 | 避難所(水の困窮度による) | 一般市民への給水維持 |

| その他 | 主要駅・重要施設 | 必要に応じて判断 |

なお、東京都水道局の資料では言及されていませんが、皇居などご皇族の方々への給水は、優先度 1となるのではと個人的に思います。また、水道局の給水車で不足する場合、自衛隊や民間企業による給水サービス提供も考えられます。この場合、自衛隊は東京都水道局と連携しつつ上記の優先順位に沿った給水活動を行い、民間企業は避難所や大型公園を中心としたサービス展開になると予想されます。

結論:ステーションで給水サービスを受けなければ、他に道はない

万が一、自宅の水道が止まった場合には、基本的には近隣の給水ステーションに給水を受けに行くしかありません。

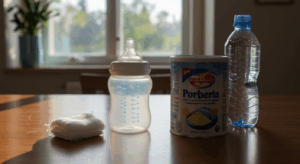

飲み水や調理用の水のペットボトルは、災害発生後は近隣の避難所から受け取ることができるようになると思われますが、生活用水は給水ステーションで確保する、ということが前提になると思われます。

ただ、そんな給水ステーションの水が空になった場合の水の各方法については、連載5つ目の記事に記します。

次回は、給水ステーションで水を受ける場合の注意点や受け取り方について、記載いたします。