全国に張り巡らされた水道管。その4本に1本が、すでに法定耐用年数(40年)を超過しています。すべての配管を更新するには、なんと6.4兆円もの費用が必要と試算できます。これは、法定耐用年数(40年)を超過した全国の老朽管総延長約16万km(令和3年度)に対し、東京都の管路更新単価4,000万円/kmを適用し算出でき、膨大な金額であることがわかります。しかし、一方で日本の人口は減る一方。

この膨大な更新費用と、縮小する需要のギャップに直面する今、必要なのは「すべての配管を更新する」という前提からの発想の転換です。私たちは、今こそ、水道インフラの未来を根本から見直し、より持続可能な形へと転換する時を迎えています。

1. 老朽配管の現実:見えない「病」が進行中

私たちの足元で、日本の水道インフラは静かに「病」を進行させています。

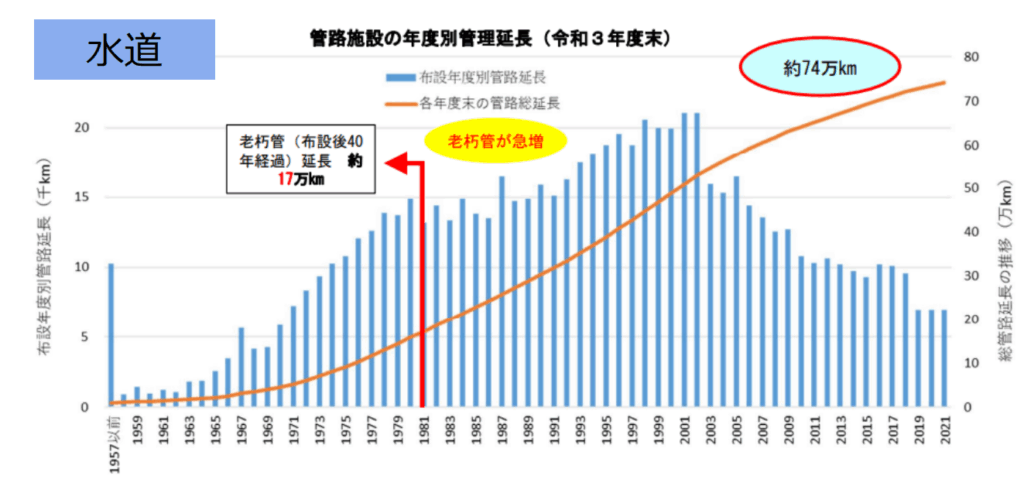

- 深刻な老朽化:全国の水道管のうち、法定耐用年数(40年)を超過している管路は、すでに全体の22%に達しています。これは、日本水道協会の2021年のデータが示す厳しい現実です。

- 頻発する漏水事故:この老朽化は、年間2万件もの漏水事故を引き起こしています。これは、私たちの生活への影響だけでなく、貴重な水資源の無駄遣いにも繋がります。

- 低い耐震化率:地震発生時の断水リスクを軽減する耐震化は、全国平均でわずか41%に留まっています。能登半島地震で長期断水が起きたように、大規模災害時には広範囲で水の供給がストップする可能性をはらんでいます。

この図は、日本の水道管がいかに高度経済成長期に集中的に整備され、その多くが一斉に老朽化を迎えているかを示しています。

2. 費用試算が示す“非現実”:「全部取り替え」は不可能

では、これら老朽化した水道管をすべて更新するとしたら、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

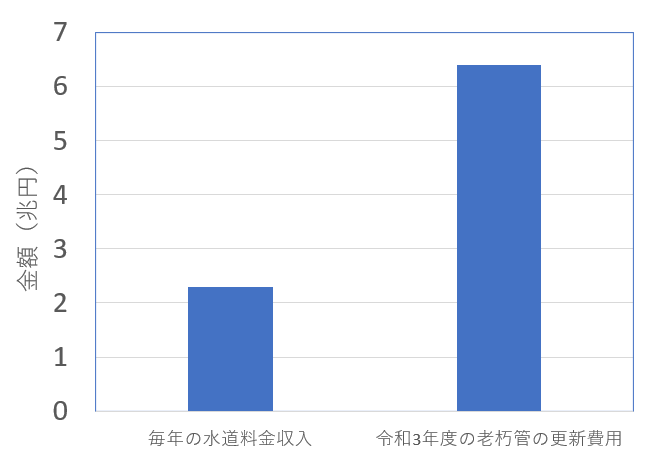

全国の水道管総延長約74.2万kmのうち、更新が必要な管路の割合が22%のため、16.3万kmの老朽化配管延長に対し、東京都で算出された老朽管更新にかかる単価4,000万円/kmを適用すると、その総額は6.4兆円という途方もない数字になります。

この6.4兆円という費用は、日本の水道事業全体の年間料金収入(約2.3兆円)を考えると、3年分弱に相当し、現在の水道事業の財政状況では、物理的に「すべての配管を更新する」ことは不可能です。さらに今後、人口減少と労働条件の見直しによる残業当たり前で工事を進めてきたその体制が変わってしまうため、今後さらに工事金額の増大が見込まれており、結果的に、配管の更新費用はさらに増大していくことになります。

また、工事を発注する行政側、コンサルタント側の負荷や設計・施工監理費用の増大も問題視されています。現在の発注件数でも行政・コンサルタントにかかる負荷やそれに係る費用は一定程度大きいため、今後、工事件数が増大していくにも、発注可能な工事の数というのは制限がかかってしまうのは仕方がなく、発注側のリソースの面でも、年間で実施可能な配管更新距離には制限がかかります。

3. 前提が変わった:人口減少と需要縮小

かつて、日本の水道は人口増加に伴う経済成長に合わせて拡大を続けてきました。しかし、その前提は大きく変わっています。

- 人口減少の加速:日本の総人口は2010年をピークに減少傾向にあり、2050年には約20%減少すると予測されています。

- 水使用量の減少:日本の給水量はすでにピークを迎え、過去30年間で約30%も減少しています。

これらの変化は、「給水人口が増え続ける」ことを前提とした従来の水道整備モデルが、もはや時代にあっていないことを突きつけています。これからは過去に布設した水道管について「全ての配管を更新する」のではなく、「必要な配管のみを更新する」という、新たな視点でのインフラマネジメントが求められています。

4. 給水区域*の見直し=“もはや伸ばさない、間引く”

このような状況を打開するための一つの重要なアプローチが、給水区域の見直し、すなわち水道管網の「縮退」です。

わかりやすく言えば、現在、また今後更新が必要な水道配管のうち、すでに人が住まなくなり水道需要がない地域の配管は更新する必要がないのでは?という問題提起です。

これに呼応する問題が「給水区域の見直し問題」です。

*給水区域とは、水道事業者が厚生労働大臣の認可を受け、給水を行うことと設定した区域のこと。同区域内の住民/事業者から水道提供の要望が上がった場合、水道事業者は原則的にこれを拒んではならないとされる。つまり、一度布設された配管は、基本的に撤去されることはなく、将来的に新たな地域から水道要望が上がれば、水道管を新たに追加する必要がある。過去に居住していた地域にいた人々が、引っ越しなどでいなくなっても、今後、その場所に移り住む人がいる可能性がある以上、使われていない配管も更新するのが現状基本となっている。この給水区域に関して、水道法では「給水区域の拡大」という表現および説明がなされる一方、「給水区域の変更/見直し」および「給水区域の縮小」という表現はない。同法律が人口増の時代に策定されたものであり、当時、給水区域が将来的に減少することは考えにくかったものと推測される。

4-1. 区域縮小の考え方:最適化への道

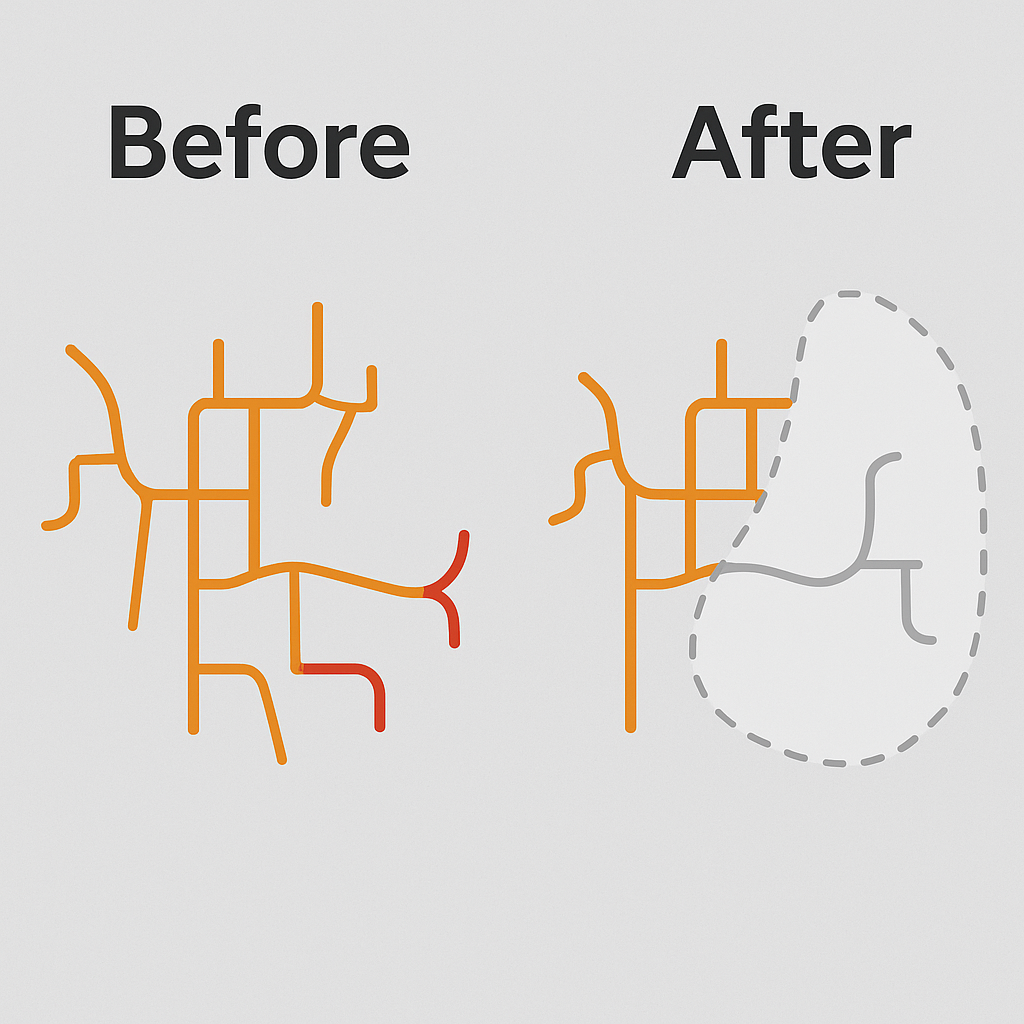

「縮退」とは、水道網の末端にある過疎地域において住民が一定期間不在となった地区、あるいは産業構造の変化により水需要が大幅に減少し水道の需要がなくなった地区などを、幹線管網から切り離していく考え方です。これにより、維持管理コストの高い広範囲な水道網を最適化し、限りある財源を、より多くの住民が利用する幹線網や主要地域に集中させることが可能になります。

事例:豊田市の給水区域見直しと計画

愛知県豊田市では、将来的な人口減少と給水需要の縮小を見据え、持続可能な水道事業運営を目指し、給水区域の「縮退」に向けた検討を積極的に進めています。豊田市が策定した「水道施設再編計画」の基本方針では、過疎化が進む山間部など、採算性の低い地域の給水区域を合理化する方針が明確にされています。

具体的なアプローチとして、給水区域を既存の配水管から約100メートル以内に設定する考え方が導入されました。これにより、広範囲にわたる非効率な末端管路の維持管理コストを削減し、限られた資源をより効果的に活用することを目指しています。この見直しにより、豊田市の給水エリアは約568km2から345km2へと減少し、約223km2の削減が見込まれています。これは、単に管路を廃止するだけでなく、代替の給水方法(運搬給水など)への転換も視野に入れ、地域住民への水供給を確保しつつ、水道網全体の最適化を図る先進的な取り組みです。

豊田市に加え、愛知県岡崎市でもどうような給水区域の縮退の試みが実施されています。

現時点で給水区域の縮退は、実験的に愛知県豊田市、岡崎市で実施されているものの、その他の地方自治体では実施されていないのが現状です。

現在の水道法や政令における給水区域の設定は、基本的に「拡張前提」で設計されています。そのため、給水区域の縮小や、サービスレベルの見直しには、法制度上の大きな壁が存在します。

しかし、このような状況を打開するため、ずいぶん前から様々な技術者や関係者内で制度設計に向けた取り組みがなされてきました。厚生労働省と国土交通省が合同で設置したワーキンググループでは、2025年度を目途に、水道事業の「縮退指針」の検討を進めています(注1)。これは、国もまた、水道インフラの現実的な課題に向き合い、新たな方向性を模索し始めたことを示す重要な動きです。

注1:以前、上記の記述を行いましたが、本日時点で改めて情報ソースの確認を行ったところ、過去に確認した記事を見つけることができなかったため、本情報は不確定要素が高い可能性があります。(2025年8月4日追記)

4-2. 給水区域縮退に伴う必要な配管更新距離の減少

この給水区域の縮退を地方自治体が制度的に利用しやすくなれば、その縮退に伴い、不要な水道管の更新を対象外にすることが可能となります。これにより、本当に必要な配管だけに更新対象を絞ることができるようになり、より現実的な議論が可能となります。

この模式図は、水道管網のうちすでに使われなくなった給水エリアを縮退することで、適切な給水サービスを維持することができる様子を表しています。

5. まとめ & 次回予告

「老朽化=すべての配管を更新する」という従来の固定観念から、「エリアを絞って守る」という新たな発想への転換が、今の日本の水道に求められています。これは、悲観的な未来ではなく、より持続可能で、地域の実情に合った水道サービスを創造するための第一歩です。

次回は、“給水区域内で複数の給水エリアを設定する場合の考え方”というテーマを掘り下げ、災害に強く、効率的な水供給システムについてさらに詳しくお伝えします。

> コメントで、あなたの地域の老朽管事情や本ブログへの感想を教えてください!また、次の連載もお楽しみに!