何気なく使っている水。しかし、地震や水害などで水道が使えなくなると、その存在がどれほど大切だったかを痛感します。

そもそも人々はどのくらい毎日水を使用しているかご存じでしょうか。

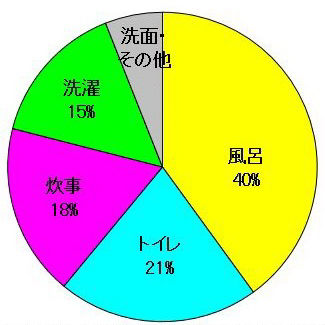

世界標準で、人一人当たり、1日当たりに使用する水の量は250Lとされています。このうち、飲料水と調理に3L程度を使っていると言われていて、残りの大部分がまずは入浴のための水、次にトイレに洗濯、炊事となり、最後に手洗いの水、その他の雑用水となります。ちなみに、炊事のうち、飲用と料理に使用する水の量は3L程度と言われています。

先ほどの、1日当たりの使用水量250Lに、これらの割合を掛け合わせると、単身、3人家族、5人家族でそれぞれ以下の表のようになります。

| 1人 | 3人 | 5人 | |

| 風呂 | 100 | 300 | 500 |

| トイレ | 52.5 | 157.5 | 262.5 |

| 炊事 | 45 | 135 | 225 |

| 洗濯 | 37.5 | 112.5 | 162.5 |

| 洗面・その他 | 17.5 | 52.5 | 87.5 |

*数字の単位は、L/日

災害時に確保すべき水量

1日に必要な水量を試算したところで、仮に、災害が発生し、水道が止まってしまった場合、生きていくための水、生活するための水はどうやって確保できると思いますか?

また、どの目的の水を節約することになると思いますか?

もう一度先ほどの水量をおさらいします:

- 風呂:100L

- トイレ:52.5L

- 炊事:45L

- 飲用・料理:3L

- 皿・調理器具の洗い水:42L

- 洗濯:37.5L

- 洗面・その他:17.5L

これが、災害時にどの程度まで減らせるか、みなさんもぜひ考えてみてください。水で洗う代わりに、拭いてすませるとか、そもそも2日に1度にして節約する(1日平均としてカウントする)とか。

1つ1つの項目について考えてみると、これはこれで災害時の重要なシミュレーションになります。

ちなみに、私(中年男性モデル)の場合だと、以下のようになりました。

- 風呂:2L(髪:1L、体:1L)

- トイレ:10L

- 炊事:2L(飲用調理:0L、皿・調理器具洗い:2L)

- 洗濯:5L(下着:1L、上着等:4L)

- 洗面・その他:1L

→ 合計20L

極限まで減らしてこのような感じです。人によってはどうしても30Lだったり、40Lになったりする人もいるでしょう。さらにご家族もいる場合、その人数分です。

私は、能登地震の際には水道がない環境の中、半年間、現地で水道支援を行いました。また、途上国の水道支援を行っているときも、ホテルで十分に水が使えない環境もあり、その時の経験から考えても、このくらいの水量は必要になると思います。

もっと減らそうと思うと、トイレはそもそも自宅でせずに、自宅近くの仮設トイレでするとか、皿洗いは、拭く+アルコールで仕上げするとか、週に1,2回お風呂がある環境(銭湯とか)に行き、洗濯も済ませて帰るとか、いろいろと思いつきます。ちなみに、飲料水/料理用のペットボトルは、近所に開設された避難所に届くペットボトルをもらえるという前提です。

ただ、これは何をしているのかというと、そのような手段を取らない場合、どんなに減らしても20Lは水が必要になるということなのです。

この容器で、自宅近くの給水所まで給水所まで毎日、水を汲みに行く必要があります。最低20Lです。片手に20Lがどうしてもつらい場合、両手に10Lタンクで2つにしてもよいです。

それでも毎日、水を汲みに行く必要があると考えると、水くみの毎日の負担が想像できるかと思います。

利用可能な公共サービス、特定施設

災害発生後に水道が仮に止まった場合、どのくらい生活が大変になるかは理解いただけたかと思います。

そんな状況下でどういう風に過ごせばよいのか、特に、利用可能な公共サービスや特定の施設についても紹介します。

入浴

銭湯、スーパー銭湯、ホテル・旅館などの日帰り入浴

入浴は地域にもよりますが、近くに銭湯がある場合、もしその銭湯が地下水を水源にしている銭湯なら、そこで入浴が可能かもしれません。もちろん、機械設備やボイラーなどの設備が被災しない、早期復旧した場合の前提です。また銭湯にはコインランドリーが併設されている場合があり、混んでいるとか思いますが、ついでに洗濯を済ませて帰ることができれば最高です。

スーパー銭湯やホテル旅館などは、少々、遠方まで足を延ばして、入浴して帰ってくるということもあります。近隣に温泉施設がある場合はトライしてみる価値は十二分にあります。自動車などの足がない場合でも、温泉エリアだと、自治体が温泉施設へのバスの運用を始めたりすることが考えられます。

自衛隊風呂

災害被災地で水道が使えないなど、入浴ニーズが非常に高まった地域には、地域からの要請により自衛隊が運用する自衛隊風呂が展開される可能性があります。

トイレ

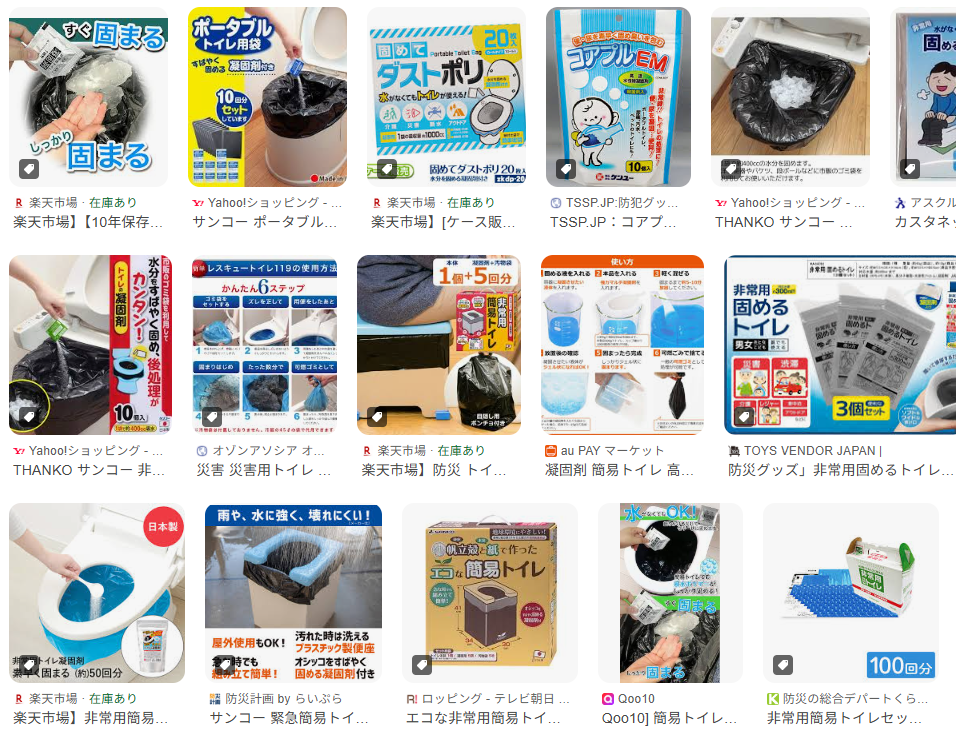

トイレは汚物を水で流そうと思うとかなり水を消費します。何回かに1回流すことにすると、気温によりますが、かなり匂うようになります。そもそも水道が使えないときは、下水道がセットで使えないこともあります。災害時はトイレに関しては、「用を足して水で流す」という考えを捨てて、固めて捨てる準備をされた方がよいかなと思います。

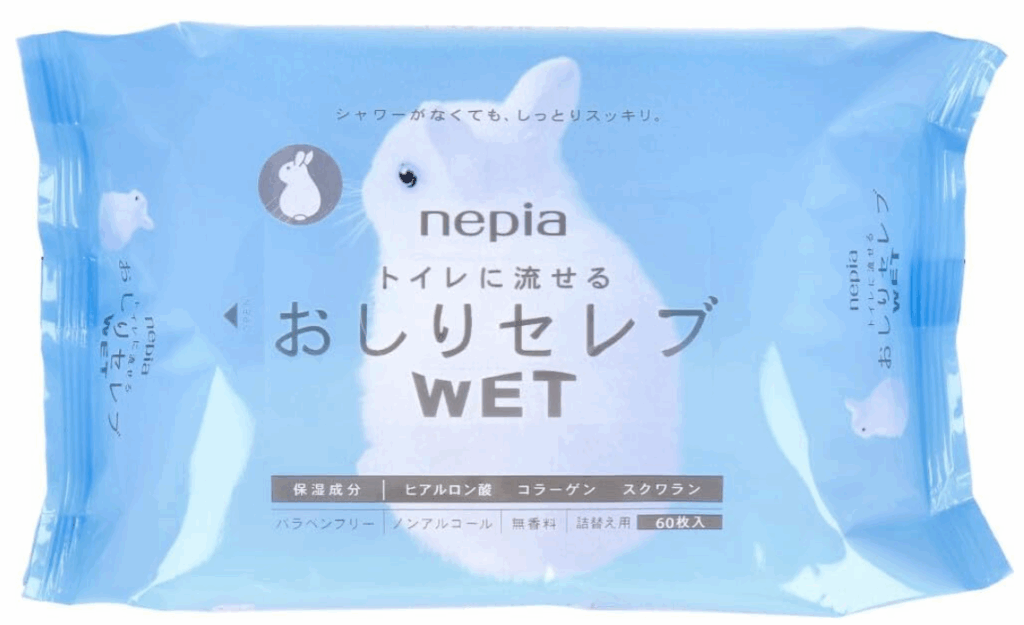

ここで、個人的に能登で感じたのですが、1週間とか入浴しないといろいろと不潔になるわけですが、ボディシートよりも個人的にはこちらの「流せるおしりふき」は必需品だと思います。アルコールが入っておらずしみませんし、汚れやすい場所をきれいにして、そのままトイレに捨てることができるタイプです。トイレットペーパーよりも断然こちらが必要です。ウォシュレットに慣れてしまい、災害時とはいえ、トイレの後は清潔に保ちたいときに大活躍です。

もちろん自宅や職場近くに展開される仮設トイレを最大限利用するというのも1案です。もし、首都圏や南海トラフで関西圏で大きな被害が発生した際には、道路渋滞もあり、どのくらいで整備が一通り完了するかわからないので、自分で、ご家族でできる準備はお早めに済ませたほうがよいでしょう。

飲料、料理用水、洗い水

能登で災害発生後、半年生活した経験から言えば、飲み水、料理、食器と調理器具の洗浄は、ペットボトルの水とキッチンペーパーとアルコールで十分でした。飲み水はお茶やジュースも含めて、震災から3日もたてば、緊急輸送で各地から届きますので、自宅保管で一人3~5Lあれば、発災後1,2日分の飲み水と最低限の食事分は何とかなると思います。

3日後からは、近所の避難所に届く支援物資をあてにしてもよいと思います。

食べ物については、被災後数日間は、保存食を中心に、支援物資のパンとかおにぎりで生活することになりますが、その後、徐々に料理を開始することになると思います。その際の、お皿や調理器具の洗浄は、基本的にキッチンペーパーやトイレットぺーパーでふき取って、アルコールで仕上げるで、大丈夫です。

能登支援の際、1カ月もすると、ちょうど季節が冬だったこともあり、連日、同僚といろんな鍋を作ってはそれをつついていましたが、澄んだスープも、こってり系のスープの鍋でもちゃんとふき取れます。カレーを作った日もありますし、豚汁を作ったこともありましたが、脂っこい料理でもクリーム系でも意外に拭き取れるし、最後にアルコールスプレーして、仕上げのふき取りで本当にきれいになります。

その代わり、キッチンペーパーとアルコールの消費量はかなりでしたが、水で洗うための水汲みの手間を考えると、安い出費だったと思います。もちろん、キッチンペーパーでふき取って、最後にアルコールシートでふき取っても大丈夫です。

洗濯

正直なところ、これが発災後に一番困ると思います。

一番ごまかしがききません。

能登の震災の後、入浴支援を行っていた際に、とある支援先で入浴回数が想定よりもかなり少なかったため、理由をお尋ねしたところ、「洗濯ができないから、入浴しない人が多い」とおっしゃられました。

入浴後は清潔な衣類を身に着けたいけど、それがかなわないから、入浴後に汚れた衣類を再び着るくらいなら入浴しないというのです。

私自身、能登の支援の際は洗濯が一番困りました。

1週間~10日に一度、金沢にリフレッシュ泊ができていたのですが、それに合わせて洗濯するが基本で、それでも下着は毎日取り換えても、上着類は2日、3日着続けるとかざらでした。

別のタイミングで金沢に上る同僚がいれば、洗濯をお願いしたことも2度3度ではありませんでした。

支援先の珠洲市や能登町、輪島市では限られたコインランドリーは大満員でした。3時間4時間待ちどころか、半日待ってる人もいました。

自分一人分ならまだしも、家族分となると大変です。

また、普段使い慣れた全自動洗濯機は水圧のある水道が接続されていることが前提の機械ですが、災害後は水を汲んで帰ってきて、もしそれで洗濯しようものならそれはそれで大変です。2槽式の洗濯機がいろんな現場で求められていました。

現在、洗濯用の水を都内であっても大き目の公園(上野公園や井の頭公園)の池の水から作れる装置の設計をここ数日しています。PR資料が作成できたら、東京都に提案しますが、それがうまく受け入れられたら、災害後に上野公園や井の頭公園で洗濯ができるようになっているかもしれません。

洗面・その他

洗面はボディシートや顔拭きシートで代替できます。しかし、発災後の自宅の片付けの際に、ほこりや土砂が付着した手や何かを水で洗いたい場面が都度都度出てくると思います。そんな洗い水が十分にないので、この作業はストレスがたまることになると思います。

まとめ

災害時、何にどれくらいの水が必要なのかを理解しておくことは、命を守る備えの第一歩です。

あなたの家庭では、1人1日何リットルで過ごせそうですか?

ぜひ一度、実際にシミュレーションしてみてください。